“국민건강과 보험재정 절감을 위해 수만개의 제네릭 의약품이 각자 브랜드를 갖고 있는 모습은 정상적이지 않다. 공동생동성시험이라는 잘못된 제도로 인해 오리지널 한 제품에 제네릭 의약품이 수백 개씩 난립하는 현실이 빚어지고 있는 문제도 시급히 해결돼야 한다.”

“국민건강과 보험재정 절감을 위해 수만개의 제네릭 의약품이 각자 브랜드를 갖고 있는 모습은 정상적이지 않다. 공동생동성시험이라는 잘못된 제도로 인해 오리지널 한 제품에 제네릭 의약품이 수백 개씩 난립하는 현실이 빚어지고 있는 문제도 시급히 해결돼야 한다.”

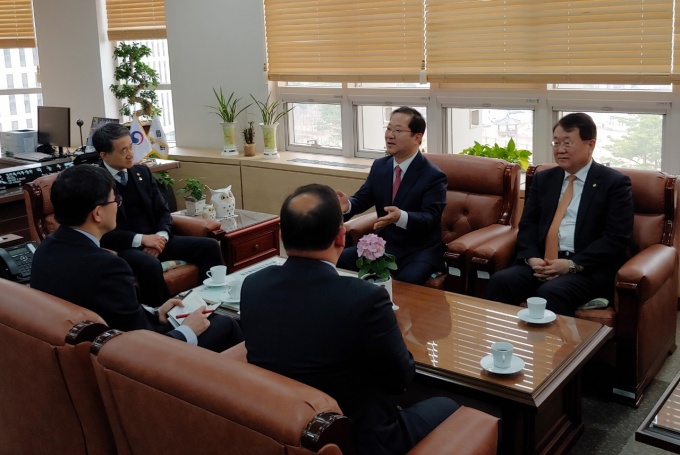

김대업 신임 대한약사회회장[사진]은 20일 세종 정부청사에서 박능후 보건복지부장관을 만나 이 같은 제네릭 의약품을 비롯한 성분명처방 도입, 상비약 품목 확대 반대 등의 의견을 전달했다.

이후 전문기자협의회와 간담회를 가진 김대업 회장은 “문제가 된 발사르탄 제네릭만 하더라도 일본은 7개, 미국은 30개가 채 되지 않는다. 500개 이상이 허가된 우리나라 제네릭 관련 정책은 비정상”이라고 지적했다.

그는 “시장의 독점구조를 깨면서 적정 수 유지를 위해선 제네릭 수는 5개 정도라고 한다. 너무 많은 제네릭은 약국 재고에서부터 유통에서 물류센터까지 다양한 문제를 야기하고 있다”고 강조했다.

공동생동 등 잘못된 제도가 이 같은 결과를 만들었기에 시장에서 약의 숫자를 줄여야 한다는 주장이다. 의약품인허가 정책은 제약산업 발전의 문제지만 의사, 약사, 국민건강이 다 연관돼 있으므로 조정이 필요하다는 입장이다.

김 회장은 “이를 위해 제네릭의약품의 인허가에 있어 ‘언브랜디드 제네릭’이라는 원칙 아래, 국제 일반명제도가 하루빨리 도입돼야 할 필요가 있다”고 의견을 제시했다.

이 자리에서 김대업 회장은 ‘전문의약품은 공공재’라는 점을 강조했다. 약국에서 전문약을 구매할 때 약사들은 품목이나 구매량을 결정할 수 없다는 이유에서다.

“전문의약품은 공공재, 사회적 분담 필요하지만 약사에게만 과도한 책임”

재고가 남아도 재고를 약사 스스로 소진할 방법이 없다. 보통 공산품은 재고가 많이 남으면 속칭 ‘1+1’도 하고 가격 인하해서 재고를 소진하는 마케팅 방법들을 가지고 있지만 전문의약품은 약사가 본인이 먹어도 심지어 불법이라고 이야기하는 상황이 발생한다.

김 회장은 “공공재에 대한 사회적 분담을 이야기하는 것”이라며 “사회가 나눠져야 할 것들을 약사에게 과도하게 지우고 있다”고 지적했다.

전문의약품이 약국 과세 대상이 되고 있고, 카드수수료 대상이 되고 있는 상황에 대한 문제 제기다. 약이 품절되면 약사들은 이리 뛰고 저리 뛰고 있지만 정부는 수수방관하면서 관리, 감독만 하고 싶어 한다는 것이다.

김대업 회장은 “전문의약품이라는 공공재 성격의 의약품에 부과되고 있는 과도한 책임들을 사회가 분담해야 한다. 이 과도한 책임을 지고 있는 제도들을 하나하나 고쳐가자”고 주장했다.

이어 “약사의 이익 때문이 아니”라며 “이렇게 가고자 하는 것은 약사의 이익과 국민의 이익이 부합하기 때문”이라고 재차 강조했다.

개선되지 않고 있는 의약계 갈등에 대해선 “국민 시각(눈높이)에 부합하는 일부터 함께 하고 싶다”고 바람을 전했다. 비록 중간에 그만뒀지만 김 회장은 1983년 가톨릭의대에 입학, 함께 공부했던 이들이 현재 의사로 활동하고 있어 의료계와의 친밀도도 높다.

김대업 회장은 “의사회, 한의사회 모두 보건의료의 축이자 파트너다. 다툼 및 경쟁 구도에서 빨리 벗어나고 싶은데 답을 찾기가 쉽지 않다”고 어려움을 피력했다.

그는 “현안에 있어 공통의 문제 등 이익의 교집합부터 찾아야 한다. 여기에는 국민의 이익과 겹치는 부분도 있다. 단체장 모임 등을 통해 노력해 나갈 것”이라고 약속했다.

백성주 기자 (

백성주 기자 (