뉴스 - 의원/병원

진료·수술 축소로 경영손실 '급증'···병원들 '냉가슴'

의사파업 후유증 장기화 우려…'누구에게 구상권 청구하나' 한숨

박대진 기자 (djpark@dailymedi.com)

2020.09.07 06:00

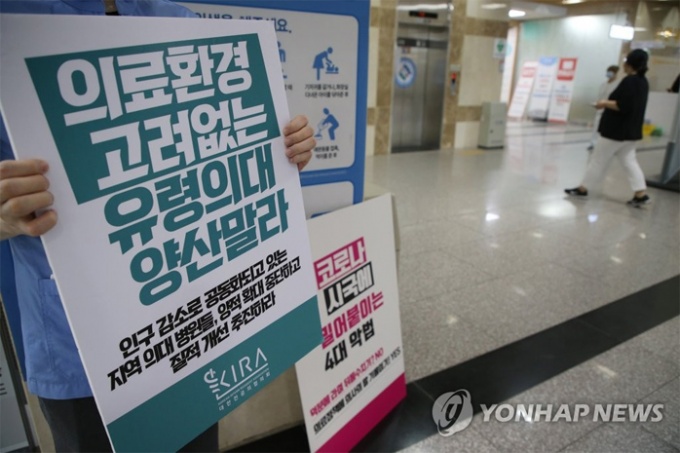

[데일리메디 박대진 기자] 의과대학 정원 확대 등 정부의 의료정책에 반발한 의료계의 총파업 투쟁이 천신만고 끝에 마무리 됐지만 그 상흔은 고스란히 병원들의 몫으로 다가오고 있다.

무려 보름이 넘는 기간 동안 의사들의 파업에 나서면서 외래, 검사, 수술 등에 차질이 빚어졌고, 그에 따른 손실은 오롯이 병원들이 감내해야 하는 상황이다.

특히 이번 파업의 중심 축이었던 전공의와 전임의 비중이 높은 대학병원들의 경우 내상(內傷)이 클 수 밖에 없다는 분석이다.

실제 가장 먼저 단체행동에 나선 것은 전국 수련병원에서 교육을 받고 있던 인턴과 레지던트들이었다. 이들은 의사 총파업 일주일 전인 지난달 7일 연가투쟁을 통해 서막을 알렸다.

이어 14일 열린 1차 의사 총파업에도 행사장 대부분을 젊은의사들이 채울 정도로 전공의들의 참여율이 높았고, 21일부터는 아예 전면 파업 투쟁을 전개했다.

전국 165개 전공의 수련기관에서 근무하는 전공의 70% 이상이 파업에 나섰다. 여기에 진료공백을 메워오던 전임의와 교수들까지 투쟁에 나서면서 곳곳에서 진료 차질이 빚어졌다.

의료계 2차 총파업 마지막 날이었던 지난달 28일 주요 대학병원들은 수술이 적게는 40%에서 많게는 60%까지 감소한 것으로 나타났다.

서울대병원의 경우 하루 평균 130건이던 수술이 절반 가량 줄었다. 외래 진료 역시 연기하거나 축소하는 형태로 운영됐다.

서울아산병원도 전공의와 전임의 파업이 지속되면서 부득이 수술을 줄여야 했다. 수술 축소율이 최대 40%를 넘기기도 했다.

삼성서울병원의 경우 잡혀있던 수술의 60% 가량이 연기됐다. 서울성모병원과 세브란스병원 역시 수술은 50%, 외래는 30% 정도 줄었다.

다른 병원들 역시 상황은 별반 다르지 않았다. 중앙대병원은 외래 환자가 평소 대비 20~30% 가량 줄었고, 건국대병원은 약 30%, 한양대병원은 50% 정도 수술이 감소했다.

전공의와 전임의 파업 영향으로 전남대병원의 경우 수술건수가 평소의 50~60%, 경북대병원도 수술이 30% 가량 줄어든 것으로 집계됐다.

다행히 대한의사협회가 지난 4일 더불어민주당, 보건복지부와 합의안을 도출했고, 대한전공의협의회 역시 ‘진료 복귀’를 선언하면서 이번 파업 사태는 마침표를 찍는 듯 보였다.

하지만 지난 주말 동안 전공의들이 진료 복귀 여부를 놓고 내부 진통을 겪으면서 투쟁의 불씨는 여전히 남아 있는 상태다.

그동안 진료, 검사, 수술 축소 등으로 손실이 발생한 일선 병원들의 근심은 이만저만이 아니다.

실제 전공의와 전임의 등이 파업을 진행하는 동안 병원마다 차이는 있지만 적게는 수 십억원에서 많게는 수 백억원의 손실이 발생한 것으로 나타났다.

한창 파업이 진행 중인 상황에서는 쉽사리 ‘손실’에 대한 얘기를 꺼내지 못했던 병원들은 이제야 우려의 목소리를 내는 모습이다.

수도권 소재 한 대학병원 관계자는 “파업의 한 복판에서 경영손실에 대해 언급하는 게 쉽지는 않았다”며 “병원들 모두 내색은 안했지만 우려는 큰 상황이었다”고 털어놨다.

이어 “상반기 코로나19에 따른 경영손실이 가까스로 회복되고 있는 상황에서 갑작스런 파업 사태와 맞닥뜨려 손실이 상당하다”고 덧붙였다.

또 다른 대학병원 관계자는 “당장 인건비 걱정부터 해야 하는 상황”이라며 “그나마 교수들 파업이 본격화되기 전에 사태가 마무리 돼서 천만다행”이라고 말했다.

이어 “의사들 파업에 따른 손실이지만 구상권을 행사하기는 사실상 어렵다”며 “병원이 고스란히 감내해야 하는 손실이기에 벙어리 냉가슴”이라고 한숨을 내쉬었다.

저작권자 © 데일리메디 무단전재및 재배포 금지

박대진 기자 (

박대진 기자 (