연세대학교 의과대학 미생물학교실 유제욱 교수 연구팀과 생화학과 홍승희 교수 연구팀이 조직 염증이 뇌혈관장벽(Blood-brain barrier, BBB)을 손상시키는 새로운 분자 기전을 규명했다.

연세대학교 의과대학 미생물학교실 유제욱 교수 연구팀과 생화학과 홍승희 교수 연구팀이 조직 염증이 뇌혈관장벽(Blood-brain barrier, BBB)을 손상시키는 새로운 분자 기전을 규명했다.

이번 연구 결과는 세계적 과학 저널인 ‘네이처 커뮤니케이션스(Nature Communications)’ 1월 15일 게재됐다.

고령화 사회에서 알츠하이머, 파킨슨병 등 다양한 뇌질환이 중요한 사회적 문제로 대두되고 있으며 최근 뇌염증이 그 원인으로 주목받고 있다.

그러나 정상적인 환경에서 뇌염증이 어떻게 발생하는지는 명확히 밝혀지지 않았다.

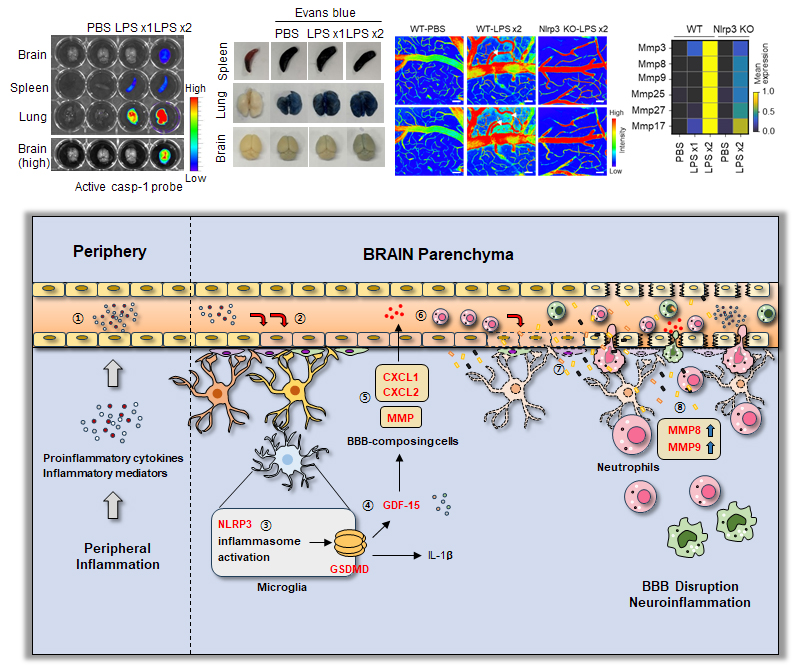

이에 연구팀은 뇌 외부 조직에서 반복적인 염증이 발생할 경우 뇌(腦) 내 미세아교세포 ‘NLRP3 인플라마좀(염증복합체)’ 경로가 활성화되면서 뇌혈관장벽이 손상되고, 면역세포가 뇌로 유입돼 뇌염증이 생성되는 과정을 규명했다.

연구팀은 다양한 세포 특이적 유전자 결손 마우스를 활용, 미세아교세포 ‘NLRP3-GSDMD 인플라마좀’ 활성화가 뇌혈관장벽 붕괴 초기 핵심 현상임을 밝혔다.

일반적으로 인플라마좀 경로가 활성화되면 ‘인터루킨-1베타(IL-1β)’라는 염증성 사이토카인이 분비돼 염증반응을 유도한다고 알려져있다.

그러나 이번 연구에서는 인터루킨-1베타가 아닌, 인플라마좀 활성화로 인해 분비되는 ‘GDF-15’ 인자가 뇌혈관장벽 구성 세포를 자극해 ‘CXCL1/2’ 케모카인 생성을 유도하는 것을 발견했다.

이 케모카인은 혈액 내 호중구를 뇌혈관 내부로 유도하는 역할을 한다.

또 활성화된 인플라마좀은 호중구와 뇌혈관장벽 주변 세포에서 ‘MMP8/9’라는 기질 분해효소 생성을 촉진시켰다. 이 효소는 뇌혈관장벽을 직접적으로 손상시키며 그 결과, 혈액 내 다량의 면역세포가 뇌 내부로 유입돼 뇌염증을 유발하는 것으로 확인됐다.

뇌혈관장벽은 혈액 내 면역세포와 독성물질이 뇌 안으로 침투하는 것을 차단하는 중요한 보호막 역할을 한다.

일반적으로 뇌는 다른 조직에 비해 염증 반응이 쉽게 발생하지 않는 것으로 알려져 있지만, 연구팀은 외부 조직 염증이 지속될 경우 뇌혈관장벽이 반복적으로 손상될 수 있음을 확인했다.

특히 손상된 뇌혈관장벽은 2~3일 후 복구되지만, 만성적인 외부 염증이 지속되면 뇌혈관장벽 붕괴가 유지돼 장기적인 뇌염증 반응이 유도될 가능성이 높다. 이번 연구는 외부 염증이 뇌질환과 연관될 수 있는 새로운 기전을 제시했다는 측면에서 의미가 크다.

이번 연구는 세포 특이적 유전자 변형 마우스 모델, 단일세포 유전체 분석, 미세아교세포 분비 단백체 분석 등을 활용해 인플라마좀 활성 이후 뇌혈관장벽 손상이 발생하는 과정을 세포 및 분자 수준에서 규명한 점에서 주목된다.

연구팀은 “이번 연구에서 발견한 뇌염증 유발 기전이 향후 다양한 뇌염증 질환 치료 후보 표적으로 활용될 가능성이 높다”고 말했다.

구교윤 기자 (

구교윤 기자 (