[데일리메디 김민수 기자] 현재 한국 의료진의 임상 및 연구능력은 전(全) 세계적으로 인정 받고 있는 추세다.

국내에서 개최되는 각종 국제학술대회마다 우수한 연구 실적을 가진 석학들의 강연을 손쉽게 찾아볼 수 있고, 외국인 의사 참가 비중도 나날이 급증하고 있다는 점에서 이 같은 동향을 엿볼 수 있다.

그럼에도 불구하고, 아직 미국, 유럽 등 ‘의학 선진국’에서는 한국을 비롯한 아시아권 의료 실력에 대해 색안경을 끼고 보는 경우가 종종 있다.

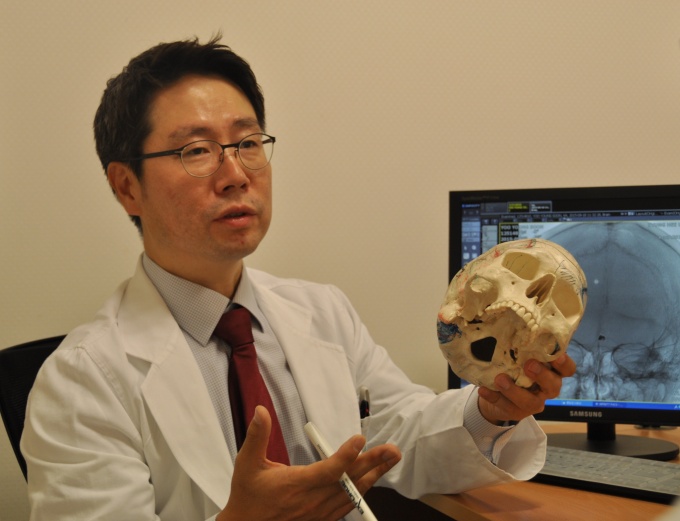

SCI급 국제학술지 편집장으로 활동하고 있는 경희의료원 최석근 신경외과 교수는 최근 데일리메디와 만난 자리에서 국내 의료계가 학술적으로 지향해야 할 방안에 대해 아낌없는 조언을 건넸다.

최석근 교수[사진]는 2018년 1월부터 국제학술지 ‘월드 뉴로서저리’(World Neurosurgery) 신경영상 부분 편집장을 맡고 있다.

최석근 교수[사진]는 2018년 1월부터 국제학술지 ‘월드 뉴로서저리’(World Neurosurgery) 신경영상 부분 편집장을 맡고 있다.

월드 뉴로서저리는 뉴로서저리(Neurosurgery), 저널 오브 뉴로서저리(Journal of Neurosurgery)와 더불어 신경외과 분야 3대 국제학술지로 꼽힌다.

최 교수는 “국내 의료계가 학회장, 이사장과 같은 타이틀에 연연하기보다 분야별 편집장과 같은 실무진에 적극적으로 참여해야 한다”고 운을 뗐다.

그는 “사실 국내 학회의 경우 학연, 지연에 휘둘려 제대로 된 연구 활동을 펼치지 못하는 곳도 있다”며 “이러한 문제점을 개선하기 위해서는 학회 임원보다 국제학술지 편집장과 같은 실무적 역할에 적극 참여하는 게 국내 의료계 발전을 위해 훨씬 도움이 된다”고 진단했다.

최 교수에 따르면 세계적으로 권위를 인정받은 국제학술지의 경우 해당 단체 임원보다 부분별 편집장(Editor)의 역할이 더 중요하다.

국가별로 제출되는 수많은 논문 중 학술지 심사기준에 맞는 논문을 분석하고, 채택하는 역할을 담당하기 때문에 부문별 편집장의 입김이 강할 수밖에 없다는 게 최 교수 설명이다.

최 교수는 “발표되는 논문들의 유명 학회지 등재 여부를 미국 의학자들이 결정하는 사례를 흔히 볼 수 있다”며 “국내 의학자들이 각종 학회지의 부문별 편집장을 맡게 된다면 ‘한국 논문’의 유명 학회지 등재가 더 활발하게 이뤄질 것”이라고 강조했다.

이어 “현재 월드 뉴로서저리 신경영상 분야 편집장을 맡으면서 국내 의학자들이 발표한 논문들을 더 신경 써서 살펴보고 있다”며 “국내 논문의 채택을 위해 리뷰를 하면서 큰 보람을 느끼고 있다”고 덧붙였다.

"우리나라에 연구 매진하는 의학자 더 많아져야"

“권위있는 학술지 논문 채택에는 국가 위상 반영"

최석근 교수는 우수한 실력을 가진 국내 의학자들이 ‘환자 진료 실적 쌓기’에만 몰두하는 현실에 대해 안타까움을 피력했다.

가벼운 수술은 2차 병원 등에 맡기고, 대학병원은 더 나은 환자 진료와 차세대 수술법 개발을 위한 연구 활동에 매진해야 한다는 것이다.

실제로 최 교수의 경우 지난 2017년 신경외과 혈관 부분에서만 논문 18편을 발표해 학계를 깜짝 놀라게 한 바 있다.

그는 “외과 분야에서 교수 2명이 진료를 병행하면서 다수의 논문을 발표하는 경우는 흔치 않다”며 “고난도 수술에 집중하면서 임상과 연구를 하나로 융합해 진료 활동을 펼친 결과, 이 같은 성과를 낼 수 있었다”고 회상했다.

최 교수는 국내 의료계가 국제적으로 더 실력을 인정받기 위해서는 ▲영어 실력 강화 ▲정기적인 논문 발표 ▲논문 리뷰의 생활화 등을 추천했다.

그는 “권위있는 학술단체에서 논문이 채택되려면 소위 말하는 ‘나라발’이 있다”며 “단편적인 예로 중국에서 발표되는 논문들은 심사 과정에서 거의 인정받지 못하는 게 현실”이라고 분석했다.

최 교수는 “서양 의학계의 우월주의를 극복할 수 있는 길은 결국 우수 논문 발표와 영향력 있는 학술단체의 편집장 역임”이라며 “앞으로 국제 학술지 편집장으로 활동하는 국내 의학자들의 사례가 더 많아지길 희망한다”고 밝혔다.