국가에서 시행하는 암검진 사업 중 간암검사 효용성 연구 결과 발표와 함께 검진 대상자를 좀 더 세분화 돼야 한다는 주장이 제기됐다.

국가에서 시행하는 암검진 사업 중 간암검사 효용성 연구 결과 발표와 함께 검진 대상자를 좀 더 세분화 돼야 한다는 주장이 제기됐다.

경희의료원 소화기내과 심재준 교수[사진]는 최근 국가 암 검진 사업 효과와 간암 조기진단 전략에 대한 연구 결과를 발표, "검사 질(質) 관리와 간암검사 대상자 세분화가 이뤄질 필요가 있다"고 밝혔다.

현재 국가 암검진사업 중 간암은 만 40세 이상의 남녀 간암발생 고위험군자를 대상으로 6개월에 한 번씩 초음파 검사를 받도록 지원하고 있지만 그 효과에 대한 연구 조사는 거의 이뤄지지 않은 실정이다.

이에 심 교수는 지난 2010년부터 2014년까지 5년간 541명의 간암검진자를 평균 2.4년 추적 관찰했다. 그 결과 매년 약 1%, 즉 100명의 만성B형간염 환자 중 1명에서 간암이 발견 된다는 연구 결과를 도출해냈다.

심재준 교수는 “이번 연구를 통해 간암 검진에 대한 질 관리가 이뤄질 수 있을 것”이라고 의의를 설명했다.

또한 심 교수는 이번 연구를 통해 환자 상태별 간암 발생률을 대략적으로 파악한 만큼 위험군을 더 세분화하고 검사 중 많은 부분을 의료진 판단에 맡겨줄 필요가 있다는 의견을 피력했다.

그는 “현재 고위험군에 대해서는 일률적으로 1년에 두 차례씩 암 검진을 시행하고 있지만 간암 발생 위험도에 따라 대상자를 세분화 하고 의료진이 간암 발생 위험도가 높다고 판단하는 경우 검사를 한 차례 더 시행하는 방법이 고려돼야 한다”고 밝혔다.

현재는 간암 발생 위험도 차이를 구분하지 않고 ‘고위험군’에 포함된 경우 1년에 두 차례만 검진을 실시하고 있지만 고위험군 중에서도 간암 발생률에 차이가 있기 때문에 ‘고위험군’, ‘초고위험군’ 등으로 그룹을 나눠 관리가 이뤄져야 한다는 것이다.

심재준 교수는 “특히 간결절이 많아 감별이 어려운 경우, 간 크기가 줄어 영상 획득이 어려운 경우, 가족력·과도한 음주·당뇨병·항바이러스제 치료 등 임상적으로 암 발생 위험이 높은 경우에는 국가에서 추가적인 CT, MRI 검사를 지원해줄 필요가 있다“고 주장했다.

심 교수는 “위암·폐암·대장암은 주로 60~70대에 발견되지만 간암 발견 시기는 50대 중반, 대략 56세~57세로 사회적 활동이 활발한 경우가 많아 사회경제적 비용 측면에서도 큰 손해‘라며 위험에도 따른 스크리닝 전략 필요성을 강조했다.

그에 따르면 일본의 경우 고위험군과 초고위험군으로 나눠 관리하고 있는데 고위험군은 국내와 마찬가지로 1년에 두 번 정기적으로 검진을 시행하며 초고위험군은 의료진 판단에 따라 CT, MRI 검사를 추가로 할 수 있다.

심재준 교수는 “현재 국가 암 검진 기준에 따르면 초음파 검사를 먼저 시행한 후 이상이 발견되면 CT나 MRI 촬영이 지원되는데 특별한 이상이 없더라도 의사들의 개별적 판단에 따라 CT나 MRI 촬영에 나서는 것을 지원할 필요가 있다”고 피력했다.

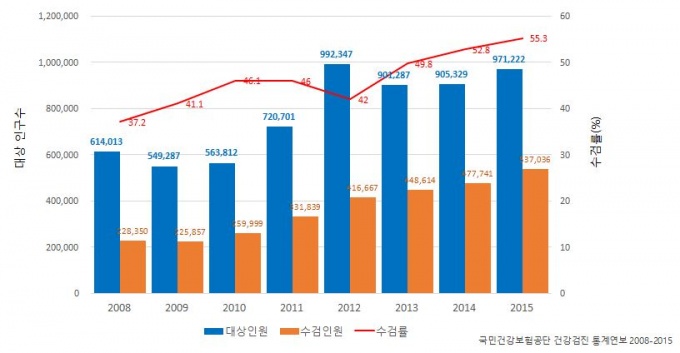

끝으로 그는 “현재 시스템은 잘 구축돼 있지만 간암 검진 수검률은 50% 수준”이라며 "국민을 상대로 적극적인 홍보를 하는 동시에 간암 검진과 관련한 체계화된 연구가 더 이뤄져야 한다“고 덧붙였다.