[데일리메디 정숙경 기자] 비뇨의학과 전공의 수급이 수 년 전부터 차질을 빚으며 향후 진료 현장의 인력난이 악화일로로 치닫게 될 것이란 전망이다. 정원 조정이라는 ‘약발’도 먹히지 않고 있어서다.

국회 보건복지위원회 윤종필 의원(자유한국당)이 보건복지부로부터 제출받은 자료에 따르면 신장, 방광 등의 수술을 담당하는 비뇨의학과 전공의 충원율이 절반에도 못미친 것으로 나타나 우려감이 증폭되고 있다.

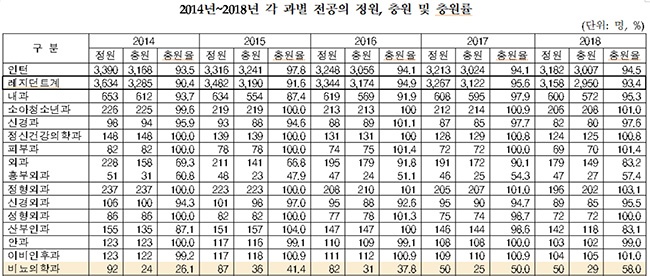

윤 의원에 따르면 최근 5년간 충원율이 42.7%에 불과한 것으로 파악됐다.

2015년 비뇨의학과의 정원은 87명이었으나 36명만을 충원, 41.4%의 충원율을 보였으며 2016년의 경우에는 37.8%에 불과했다.

2017년과 2018년에는 정원 82명에서 50명으로 조정됐으나 충원율은 여전히 50%(25명), 58%(29명)로 집계됐다.

최근 대한비뇨기과학회 조사에서도 인력 부족 현상이 확인됐는데 전국 수련병원 중 비뇨의학과 전공의가 단 한 명도 없거나 1명뿐인 곳이 67.57%(2017년 3월 기준)에 이르고 있다.

이런 상황에서 전공의 수련환경 개선과 지위 향상을 위한 법률인 ‘전공의특별법’이 전면 시행, 수련시간이 주당 80시간으로 제한되며 더욱 어려운 환경에 처해있다는 지적이다.

비뇨의학과는 외래환자와 입원환자 진료 시 많은 검사와 시술이 필요한 만큼 의료인력이 충분히 확보돼야 하지만 전공의들의 ‘외면 현상'이 지속되면서 위기감을 키우고 있는 상황이다.

실제 종합병원 이상 의료기관에서 응급진료를 포함해 비뇨의학과 환자의 1차 진료를 담당해야 할 전공의 수는 2010년부터 급격히 하락했다.

서울 소재 A대학병원 비뇨기과 교수는 “대형병원이라고 해서 전공의 외면이 다르지 않다”며 “소위 빅5병원 중 서울대병원만이 유일하게 정원을 채우고 있고 나머지 병원들은 미달을 면치 못하고 있다”고 짚었다

이 교수는 “전공의가 부족한 상태에서 전공의 수련시간도 준수해야 하기 때문에 지도전문의 또는 교수가 당직근무를 할 수 밖에 없는 상황”이라고 성토했다.

현장의 실상이 반영되지 못하고 있는 수가 및 정책에 대해서도 아쉬움을 토로했다.

그는 “예컨대, 비뇨의학과 전문질환인 요로결석수술을 대체하는 치료방법인 체외충격파쇄석술(ESWL)의 경우,

인력 기준에 비뇨의학과 전문의가 포함될 수 있어야 한다”고 제언했다.

전공의 부족에서 기인한 문제는 이미 개원가에 찬바람으로 불어온 지 오래다. 현재 비뇨기과 전문의는 총 2300여명 중 약67%가 개원의다.

실제 암, 심장 수술 등 중증질환은 물론이고 비뇨기과 수술마저도 소위 ‘빅5’ 병원에 몰리고 있다.

간단한 시술조차도 개원가에서 이뤄지지 못하는 게 현 주소다. 비뇨기과 전문의를 따고도 개원가에서 설 자리가 마땅치 않다보니 당연히 젊은의사들이 외면하고 있다.

비뇨기과의사회 前임원은 “비뇨기과 전문의 상당수가 피부과 등 겸업을 이어가고 있다”며 “이제는 수련과정과 다르게 개원할 수밖에 없다. 전문의로서 제대로 기능을 하고 있는 지 의구심이 든다”고 전했다.

물론 비뇨기과, 흉부외과, 외과 개원의사들이 외과계 활로 모색에 힘을 모으기로 했지만 개선 기미가 보이지 않아 회의적인 목소리가 여전하다.

지난해 대한비뇨기과의사회, 대한흉부외과의사회, 대한외과의사회는 ‘외과계 일차의료기관 연합회’를 공조체계 강화에 나섰지만 이마저도 녹록치 않은 상황이다.

그는 “의료현실이 왜곡된 가장 큰 이유는 건강보험제도에 있다. 외과계 수술비와 처치료가 너무 비현실적”이라며 “생명의 근간을 다루는 외과계 의료전달체계가 올바르게 확립될 수 있도록 정부는 물론 국회 차원에서도 나서달라”고 강조했다.