이태원 압사 사고 현장에서 심폐소생술(CRP)에 나섰던 의료진들의 경험담이 잇따르고 있다. 이들은 참혹했던 사고 현장 상황을 전하면서도 일부 시민들의 몰지각한 행동을 비판하기도 했다.

의사 출신 신현영 더불어민주당 의원 역시 사건 당일 재난의료지원팀(DMAT)에 자원해 현장으로 달려갔지만 "손을 쓰기엔 너무 늦었다"며 안타까운 심정을 전했다.

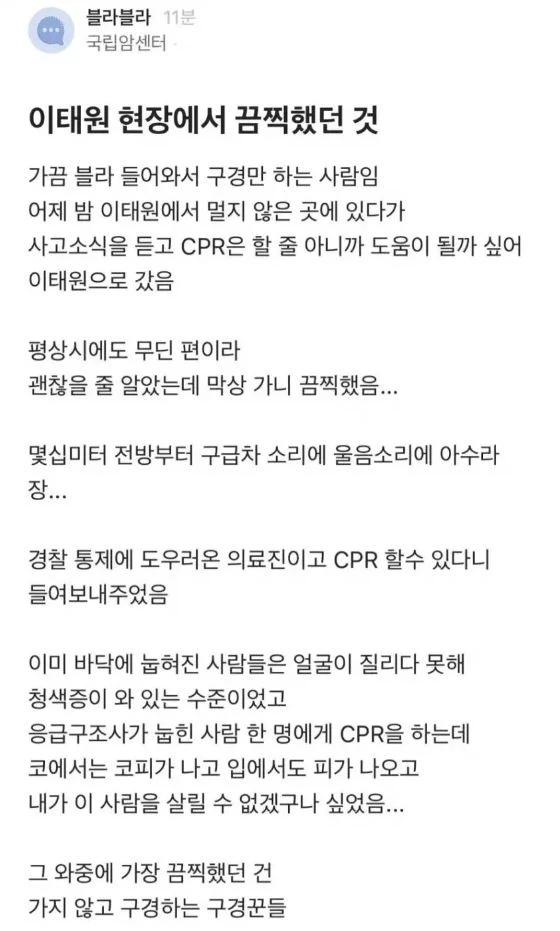

지난 30일 직장인 익명 커뮤니티 '블라인드'에 이태원 참사 현장에서 CPR을 했다는 한 의료진이 '이태원 현장에서 끔찍했던 것'이라는 제목으로 글을 올려 누리꾼들의 공감을 사고 있다.

자신을 국립암센터 소속 의사라고 밝힌 A씨는 "그날 밤 이태원에서 멀지 않을 곳에 있던 중 사고 소식을 듣고 CPR을 할 줄 아니까 도움이 될까 싶어서 이태원으로 갔다"며 운을 뗐다.

그는 "평상시에도 무딘 편이라 괜찮을 줄 알았는데 막상 가니 끔찍했다. 몇십미터 전방부터 구급차 소리에 울음소리에 아수라장이었다"고 당시 상황을 회상했다.

A씨는 "경찰에게 출입 통제를 받았지만 자신이 의사라는 사실을 밝히며 CPR를 할 수 있다고 한 뒤 사고 현장에 진입할 수 있었다"고 전했다.

A씨는 "경찰에게 출입 통제를 받았지만 자신이 의사라는 사실을 밝히며 CPR를 할 수 있다고 한 뒤 사고 현장에 진입할 수 있었다"고 전했다.

그러면서 "현장을 둘러보니 바닥에 누워 있는 사람들 얼굴은 이미 청색증이 와 있었다"고 밝혔다.

A씨는 "응급구조사가 눕힌 사람에게 CPR을 하는데, 코피가 나고 입에서도 피가 나왔다"며 "내가 이 사람을 살릴 수 없겠구나 싶었다"고 말했다.

A씨는 참혹했던 사고 현장 상황을 전하면서도 일부 시민들의 몰지각한 행동을 비판했다.

그는 당시 상황에서 가장 끔찍했던 건 '가지 않고 구경하는 구경꾼들'이라고 지적했다.

A씨는 "앰뷸런스에 환자가 실려 떠나고 잠시 쉬었다가 다시 CPR 하려고 물을 마시는데, 지나가는 20대가 '아씨 홍대 가서 마저 마실까?'하고 말하는 걸 들었다"며 "정말 인간이라는 존재 자체가 몸서리쳐진다"고 분노했다.

그러면서 "CPR을 해도 맥박이 돌아오지 않는 사람을 보며, 무능한 의사가 된 듯한 기분도 끔찍했다"면서도 "타인 죽음 앞에서 아무것도 느끼지 못하고 다음 술자리를 찾았던 그들을 평생 못 잊을 것 같다"고 말했다.

이날 현장에 있던 다른 의료인 역시 해당 글에 공감했다.

B씨는 "현장에 있다가 바로 CPR을 했는데 사진을 찍는 사람이 너무 많았다. 처음으로 인간에 대한 혐오를 느꼈다"고 말했다.

이어 "여태까지 꽤 많은 죽음을 봤다고 생각했는데 어제는 좀 충격이 크다. 가망 없는데도 친구 살려달라고 울고 불고 난리여서 그만둘 수가 없었다. 자꾸 떠오른다"며 답답함을 호소했다.

사고 직후 의사 출신인 신현영 더불어민주당 의원도 현장으로 출동해 구조 활동을 펼쳤다. 의사로 근무할 당시 재난의료지원팀(DMAT) 소속이었던 그는 30일 새벽 이태원 사고 현장에서 DMAT 소속으로 응급구조활동을 수행했다.

다만 신 의원은 "사고가 일어났을 땐 이미 손을 쓰기엔 너무 늦었다"며 안타까움을 감추지 못했다.

신 의원은 한 라디오 인터뷰에서 "깔리는 순간에 곧바로 구조되지 않으면 대부분 골든 타임 4분이라고 알려져 있는데 현장 접근이 어려웠고 실제로 통로를 확보하거나 깔린 사람을 빼내는 데 상당한 시간이 소요됐다"고 말했다.

이어 "현장 전문가들과 구조원 대부분이 '질식에 의한 외상성 심정지가 이미 온 상황이라 소생 가능한 사람들이 많지 않았다'고 말했다"고 부연했다.

신 의원은 "대형 압사사고는 소생하기 쉽지 않기에 결국 예방을 하는 방향으로의 국가 대책이 있어야 되는 것 아니냐는 아쉬움이 있다"고 지적했다.

한편, 의료계에서는 이태원 참사와 관련해 애도를 표명하며, 부상자와 유족에 대한 긴급의료지원과 분향소 내 진료실 운영 등에 힘을 보태고 있다.

대한의사협회 31일 "이태원 대규모 참사로 희생된 사망자들의 명복을 빌며 유족들께 깊은 위로 말씀을 드린다"며 "이번 참사로 고통받는 모든 현장을 지원하고 지지하기 위해 모든 노력을 다할 것이고 국민 건강과 생명을 최우선으로 하는 전문가단체로서 책무를 수행하겠다"고 약속했다.