[데일리메디 박정연 기자] ‘동네마다 전문의가 있는 나라’. 우리나라 전문의수가 10만 명을 넘어섰다.

불과 10년 만에 4만명이 늘었다. 의사 1명이 보는 국민 수는 줄어들고 있는 가운데 전문의 진료를 받는 환자들도 더욱 많아졌다.

보건복지부가 최근 발간한 ‘2020년 보건복지 통계연보’에 따르면 2019년 국내 전문의는 10만161명이다.

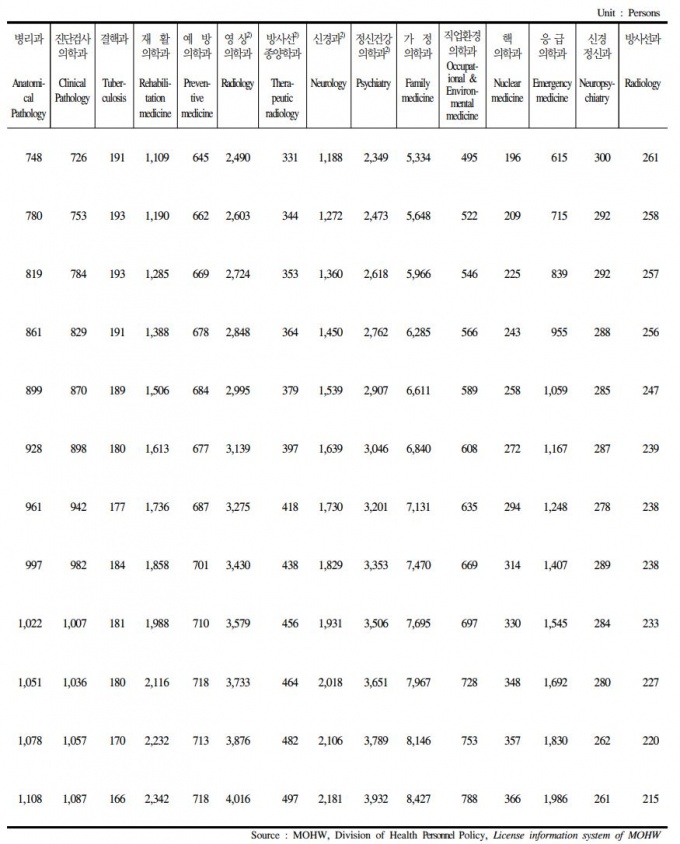

▲2008년(6만7382명) ▲2009년(7만347명) ▲2010년(7만3428명) ▲2011년(7만6379명) ▲2012년(7만9508명) ▲2013년(8만2160명) ▲2014년(8만5262명) ▲2015년(8만8749명) ▲2016년(9만1688명) ▲2017년(9만4799명) ▲2018년(9만7271명) 등 11년간 3만2779명의 전문의가 배출됐다.

가장 인원이 많은 전문과목은 내과다. 2008년 1만1099명이었던 내과의사는 2019년 1만7797으로 7000명 가량 늘었다.

전문의 수가 가장 크게 늘어난 전문과목은 응급의학과였다. 2008년 615명에서 2019년 1986명으로 인원수가 3 배 가까이 많아졌다.

전문의 수가 오히려 줄어든 곳도 있다. 결핵과는 2008년 191명에서 2019년 166명으로 감소했다. 방사선과도 261명에서 215명으로 전문의 자격 보유자가 줄었다.

인기과인 피부과, 성형외과, 안과는 2019년 기준 각각 2816명, 2460명, 3805명의 전문의가 있는 것으로 나타났다.

필수과목이면서 비인기과로 부각된 외과, 소아청소년과, 산부인과는 각각 2008년 5802명, 5127명, 6025명에서 2019년 7202명, 7127, 6969명이 됐다.

역시 ‘메이저과’이지만 요 몇 년새 전공의 모집에서 낮은 지원률을 보였던 가정의학과는 2008년 5334명에서 2019년 8427명으로 늘었다.

“사회적 상황 변화했지만 전문의 정원 등 정책 변화 미흡"

우리나라는 해외에 비해 전문의 비율이 높은 것으로 알려졌다.

공공기관 채용률이 높은 국가와 달리 민간의료 의존도가 높기 때문에 많은 의사들은 개원을 염두에 두고 전문의 자격을 취득하게 된다. 복지부에 따르면 2018년 기준 면허의사 대비 전문의 비율은 79%나 된다.

하지만 전문의 비율이 곧 의료서비스의 질적 향상으로 이어지진 않는다고 의료계는 일찍이 지적했다.

인구변화와 질환수요에 맞춰 전문과목 정원이 적극적으로 조정돼야 하는데, 과목별 전공의 정원은 10년째 큰 변화가 없는 상황이다.

산부인과와 소아청소년과가 대표적이다. 저출산이 심화되는 상황에서 환자수가 줄어들 전망이지만 매년 동일한 정원이 배정되고 있다.

대한소아청소년과의사회 관계자는 “전문의 자격증을 취득해도 개원이 여의치 않아 ‘일반의 시장’으로 빠지는 소아과 전문의들이 많다”고 말했다.

전문과목으로 개원하지 않은 전문의들은 보통 간판에서 전문과목 표기를 없애고 ‘의원’으로 운영한다.

그러면서 주료 피부미용·비만시술 등 비급여 진료를 한다. 예전에는 전문과목을 보고 찾아오는 환자들이 많아 전문의 자격증을 반드시 취득했지만 최근 몇 년 새 상황이 뒤바뀐 것이다.

그는 “오랜 시간 힘든 과정을 거쳐 자격을 취득했지만 전문성을 살리지 못하게 되는 상황이 안타깝다”며 “의사회는 이미 10년 전부터 이같은 사태를 우려했지만 정부는 줄곧 묵묵부답이었다”고 성토했다.

이어 "정원을 줄이는 해결책도 있지만, 그보다는 전문의들이 전문성을 살려 국민의료에 기여할 수 있는 환경이 조성돼야 한다"고 덧붙였다.

신경과 또한 정부정책이 의료일선을 제대로 반영하지 못하고 있다 지적했다. 환자 수요는 늘고 있는데 큰 수술이 많음에도 불구하고 대형병원에 일손이 부족하다는 것이다.

대한신경과학회는 앞서 성명서를 통해 “3년 전부터 전공의 정원 확대를 요구했지만, 복지부는 오히려 정원을 축소했다”며 노인인구 증가로 신경과 수요가 빠르게 늘고 있는 추세에도 정원 확대는 미미하다고 토로했다.