[데일리메디 임수민 기자] 신의료기술평가 결과, 실제 기술로 인정받아 임상에 도입되는 인정률은 50% 수준인 것으로 나타났다. 이에 따라 행정력 낭비를 줄이고 신중한 신청을 위해 당사자가 직접 근거를 작성하고 경비를 부담해야 한다는 주장이 나왔다.

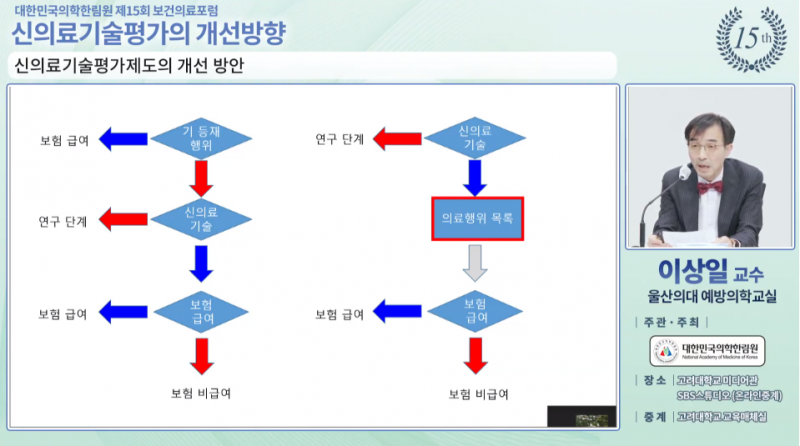

이상일 울산의대 예방의학교실 교수는 대한민국의학한림원이 지난 4일 '신의료기술평가 개선 방향'을 주제로 고려대학교 미디어관에서 개최한 제15회 보건의료포럼에서 ‘신의료기술평가제도 개선 방안’ 주제를 발표했다.

신의료기술평가제도는 건강보험에 등재되지 않은 새로운 의료행위가 보편적인 진료환경에서 사용될 만큼 임상적 안전성 및 유효성을 갖췄는가를 문헌적 근거와 해당 분야 의료인이 평가에 기반해 평가하는 제도로, 우리나라의 건강보험 체계상 새로운 의료행위를 환자에게 사용하기 위해 반드시 거쳐야 한다.

국내에는 지난 2007년 도입 후 총 2727건에 대한 평가가 이뤄졌으며, 그중 62%가 기존 기술이나 신의료기술로 인정돼 임상현장에 도입 후 사용 중이다.

이상일 교수는 “신의료기술로 인정받지 못한 연구단계 기술들을 분류해보면 임상에 도입해도 잠재적 이익이 크지 않은 경우가 차지하는 비중이 70% 정도”라며 “이는 기술평가 문턱이 높은 것보다 신의료기술로 평가를 신청할 단계가 아닌데도 하는 경우가 많다는 뜻”이라고 설명했다.

이어 “우리나라는 신의료기술사업 본부에서만 체계적 문헌고찰을 시행하고 있는데 영국은 외부 연구소나 대학에서 근거를 마련하기도 한다”며 “신청자 스스로도 기술 근거 수준을 스스로 평가해 판단할 수 있도록 하는 것이 바람직하다”고 덧붙였다.

그는 “행정적 부담 감소 및 신중한 신청을 도모하기 위해 경비 전액 또는 일부를 스스로 부담하게 해야 한다”고 강조했다.

“신의료기술평가, 투명성 높이기 위해 평가자 공개해야”

이 교수는 국내 신의료기술평가제도와 관련해 논란이 되는 점을 ▲평가 소요 시간 ▲이중규제 ▲기술발전혁신 저해 ▲진료 관행과 차이 ▲불명확한 결정 기준으로 정리했다.

국내 신의료기술평가제 도입 초창기에는 1년 정도 기간이 소요됐지만 제도 개선이나 인력 보강 등 인프라 개선을 통해 250일까지 단축됐다. 해외는 통상 2~3년 정도 거쳐 평가한다.

미국은 신의료기술을 공공 및 민간의료보험 급여 여부를 결정하기 위해 FDA의 평가를 받아야 하는데, 의료기술평가 결과 토대로 급여 지급에 제한을 둬 FDA 허가를 받은 신의료기술 중에서도 급여로 결정되는 비율은 75%에 불과하다.

이 교수는 “신의료기술평가 기간 문제는 그간 많이 단축돼 250일 정도 소요되는데 미국과 영국 등이 9개월 내지 그 이상 시간을 들이는 것을 고려볼 때 긴 편은 아니다”며 “기기와 행위를 별도로 판단하는 이중규제 지적은 세계 어느 나라든 별도로 평가하기 때문에 크게 문제 되지 않는다”고 설명했다.

이어 “다만 신의료기술평가 심의 이후 복지부 공표까지 평균 43일이 소요된다”며 “제도개선을 통해 행정적 처리기간을 단축한다면 평가기간이 더 줄어들 것”이라고 덧붙였다.

그는 “연구단계 의료기술도 현장에서 사용할 수 있게 하는 제한적 의료기술평가 등을 도입해 기술 발전 혁신에 저해되지 않고 진료 관행과 차이를 줄이기 위해 꾸준히 노력하고 있다”고 말했다.

이어 “다만 평가 기준이 불명확하다는 지적에 투명성을 높이기 위해 평가 과정 및 결과와 당사자를 공개해야 한다”며 “이는 법원이 판결문을 제시할 때 판사 이름을 밝히는 것과 마찬가지다. 외국은 공개하는 경우가 많다”고 덧붙였다.