세계 최초로 디지털 치료제(DTx)를 개발한 페어 테라퓨틱스(Pear Therapeutics)가 파산에 직면하면서 업계 충격을 안기고 있다.

특히 글로벌 디지털 치료제 시장 선두주자로 평가받던 기업이 몰락하자 국내 기업들도 술렁이는 모습이다.

12일 업계에 따르면, 페어 테라퓨틱스가 최근 미국 파산법 챕터11 제363조에 따라 델라웨어 파산법원에 '파산보호'를 신청하고 자산 매각을 추진하고 있다.

파산보호는 기업이 구조조정 등을 통해 회생을 모색하는 제도다. 파산보호를 신청한 기업은 회생계획안 등을 제출해 사업 재개를 계획할 수 있다.

페어는 직원 170여 명 가운데 92%를 해고하고, 15명만 남겨 자산 매각을 추진키로 했다. 페어는 나스닥에서 상장폐지 통보를 받고 이의를 제기하지 않아 주식 거래도 곧 중단될 전망이다.

페어 테라퓨틱스는 세계 최초로 디지털 치료제를 개발한 기업이다.

페어 테라퓨틱스는 세계 최초로 디지털 치료제를 개발한 기업이다.

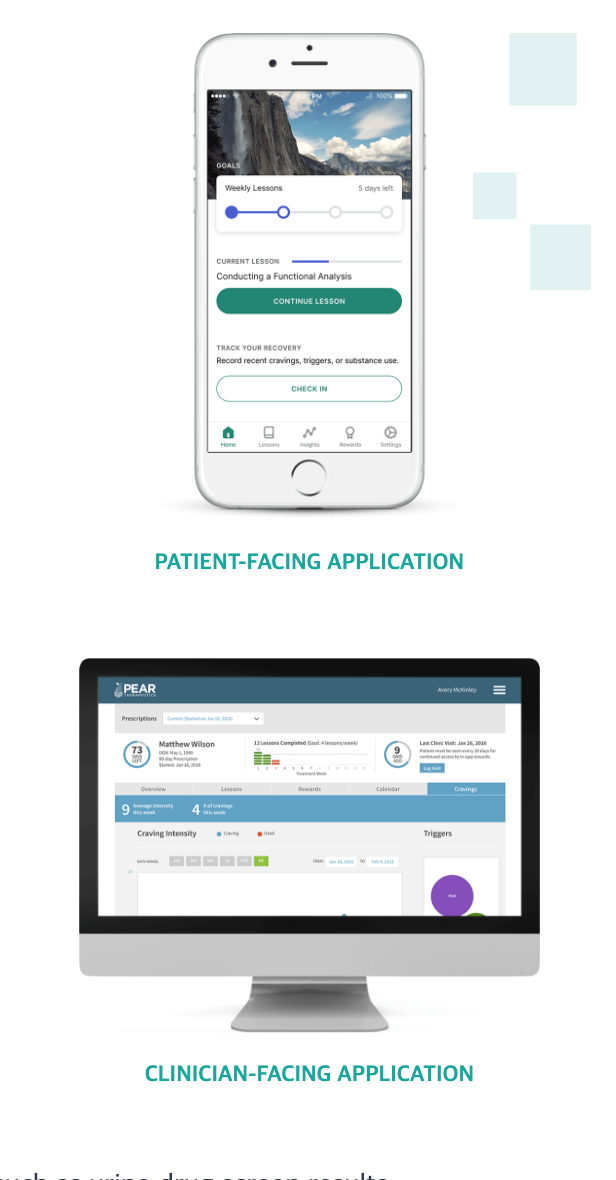

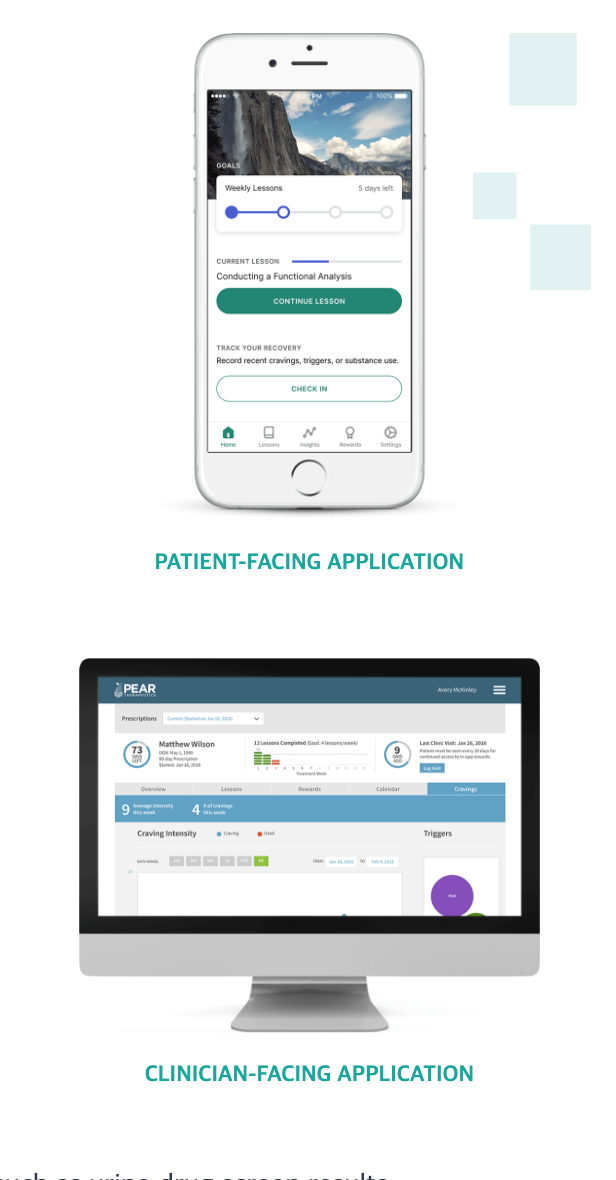

지난 2017년 미 식품의약국(FDA)에서 약물 중독 치료용 앱 '리셋(reSET)' 허가를 받은 데 이어 2018년과 2020년 각각 오피오이드 중독 치료용 앱 '리셋-오(reSET-O)', 불면증 치료용 앱 '솜리스트(Somryst)'를 허가받았다.

2017년 허가 후 6년째 적자 매년 증가

페어 테라퓨틱스 파산은 지속적인 적자 경영에서 비롯됐다.

페어는 지난해 매출이 1269만 달러(한화 약 168억원)로 전년 대비 849만 달러 증가했지만 해마다 늘어나는 영업손실에 곤혹을 겪던 실정이었다.

실제 2020년 7664만 달러(한화 약 1016억원)이던 영업손실은 2021년 1억569만 달러로 뛰었고 2022년에는 1억2335만 달러를 넘어섰다.

디지털 치료기기를 승인받고 수년이 지나도록 적자를 벗어나지 못한 것이다.

자금난에 시달리던 페어는 지난해 두 차례에 걸쳐 총 80여명을 해고하는 구조조정도 단행했지만 상황을 반전시키지는 못했다.

결국 헬스케어 재무 컨설팅 은행 MTS헬스파트너스를 재정 고문으로 고용해 매각, 흡수합병, 기술이전 등을 진행했지만 이조차 실패 후 결국 파산보호를 신청했다.

페어 이사회는 파산 절차 중 창립자이자 대표인 코리 맥켄 박사를 포함한 170명 가량의 직원을 해고할 방침이다. 이는 전체 직원 수의 92% 수준으로 약 15명의 직원이 남아 파산 절차를 진행할 예정이다.

페어는 나스닥증권거래소에서도 상장폐지 절차를 밟는다. 나스닥에서 상장폐지 통보를 받고 이의를 제기하지 않아 오는 19일(현지시간) 개장과 함께 주식 거래가 중단될 예정이다.

파산 원인 '보험시장 진입·이용자 설득' 실패

업계에서는 페어 테라퓨틱스 파산에는 보험시장 진입 실패가 결정적인 영향을 미쳤다는 분석이 지배적이다.

실제 페어는 2017년 미국 FDA 허가 후 6년이 되던 해까지 미국 공보험 적용률은 9% 남짓이었다. 적용 범위 역시 미국 전체 50개 주 중 3개에 그쳤다.

이용자 친화적이지 않은 시스템도 시장 확산을 더디게 만드는 요소로 작용했다는 분석이다.

페어 테라퓨틱스에 따르면, 2021년 말 기준 3가지 디지털 치료기기 처방 건수는 1만4000건을 기록했으나 이를 잘 사용한 환자 비중은 50% 정도에 그쳤다.

페어 테라퓨틱스가 파산 보호 신청을 했다는 소식에 국내 디지털 치료기기 시장도 술렁이는 모습이다.

단기적으로 시장에 부정적인 영향을 끼칠 수 있지만 이를 반면교사 삼아 시장 활성화를 도모해야 한다는 것이다.

국내에서는 올해 2월 에임메드가 개발한 불면증 치료제 '솜즈(Somzz)'가 첫 디지털 치료제로 허가를 받았다.

하지만 인허가 및 보험 적용, 환자 교육 등 상용화를 위해서는 넘어야할 과제가 많은 상황이다.

업계 관계자는 "디지털 치료제 첫 허가로 신기술이 상용화될 수 있는 가능성을 열었지만 보험 적용부터 환자 교육까지 여러 난관을 거쳐야 한다는 점에서 숙제가 많은 게 사실"이라고 말했다.

그는 또한 "미국과 시장 구조가 다르다는 점에서 직접적인 비교가 어렵지만 페어 테라퓨틱스가 실패한 이유에서 교훈을 얻어야 한다"고 덧붙였다.

??? (DTx) (Pear Therapeutics) .

.

12 , 11 363 '' .

. .

170 92% , 15 . .

.

.

2017 (FDA) '(reSET)' 2018 2020 '-(reSET-O)', '(Somryst)' .

2017 6

.

1269 ( 168) 849 .

2020 7664 ( 1016) 2021 1569 2022 12335 .

.

80 .

MTS , , .

170 . 92% 15 .

. 19() .

' '

.

2017 FDA 6 9% . 50 3 .

.

, 2021 3 14000 50% .

.

.

2 '(Somzz)' .

, .

" " .

" " .??