과학기술 발전으로 헬스케어 영역이 확장되며, 의료법이 규정하고 있는 ‘의료행위’에 대한 재정립이 시급하다는 전문가 지적이 나왔다.

선종수 동아대학교 법학연구소 연구교수는 최근 열린 대한의료법학회 학술발표회에서 '헬스케어 패러다임 변화에 따른 형사법적 쟁점과 과제'에 대해 발표하면서 이같이 밝혔다.

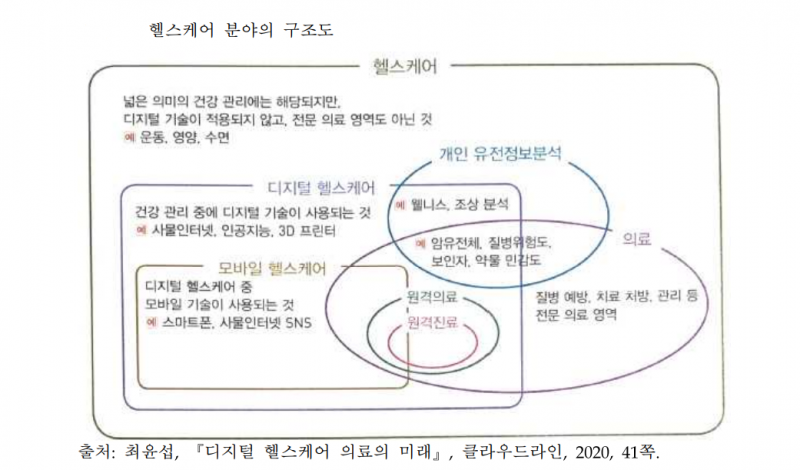

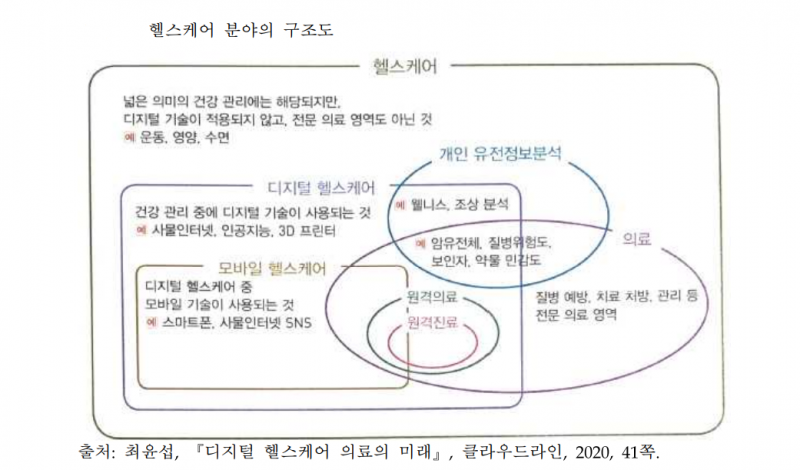

빅데이터 및 인공지능(AI) 등 정보통신기술 발전으로 디지털 헬스케어 범위가 급격히 확대되고 있으며 헬스케어는 전 세계적으로 의약품 개발 및 치료 중심에서 벗어나 '질병 예방‧관리'로 변화하고 있다.

예방 중심 개인 맞춤형 의료가 발전하면서 환자가 개인 건강정보를 생산하는 주체가 되는 등 전반적인 치료 과정에서 역할이 커지고 있다.

선종수 교수는 “이러한 디지털 헬스케어 영역에서는 환자 등 비의료인이 의료에 적극적으로 참여하며 질병을 진단하고 치료하는 행위 등이 가능하다”고 설명했다.

이어 “하지만 새롭게 등장한 디지털 헬스케어가 기존 의료법상 의료행위 개념에 포함되는지 여부에 의문이 있다”고 지적했다.

현행 의료법은 의료행위의 개념에 관한 명확한 정의 규정이 없으며, 판례를 통해서 개념을 정립하고 있다.

의료행위가 고정불변의 개념이 아닌 사회적, 기술적 발전에 따라 변하는 가변적 개념이기 때문에 해석을 통해 확정될 수밖에 없기 때문이다. 이 때문에 'PA(진료지원인력)' 등 의료계 여러 직역 간 갈등이 발생하는 상황이다.

하지만 의료법 제27조는 무면허 의료행위를 금지하며 형사처벌 대상이 될 수 있다고 규정하고 있다.

선종수 교수는 “의료행위 범위는 죄형법정주의 관점에서 형사처벌 근거가 될 수 있기 때문에 불확실한 상태로 남겨두지 않고 입법적으로 명확히 해결해야 할 개념”이라고 강조했다.

“현행 의료법, 디지털 헬스케어 및 신의료기술 등 배제 위험”

현행 의료법상 의료행위는 의료행위 주체에 중점을 두고 있다. 이러한 해석은 의료진 및 치료 중심 의학에서 환자 및 예방 중심 의학으로 변화하는 헬스케어 패러다임을 충분히 포섭할 수 없다는 한계가 있다.

또한 의료행위 개념을 질병 예방과 치료행위라는 ‘행위’에 국한되기 때문에 실험적 유전자치료 등과 같은 혁신적인 신의료기술이 배제될 수 있다.

선 교수는 “의료법은 의료행위 주체를 의료인으로 한정하고 있지만 패러다임 변화로 환자가 수동적 자세에서 능동적으로 바뀌고 있다”며 “의료인이 아닌 자가 디지털 기술을 활용해 헬스케어를 구현할 경우 의료 행위에 해당되는지 여부가 모호한 상황”이라고 지적했다.

그는 “디지털 혁신 등으로 등장한 디지털헬스케어는 의료행위 개념 확장과 변경을 요구하고 있다”고 강조했다.

이어 “의료행위와 비의료행위의 경계에서 전통적으로 논의되던 유사의료행위 외에도 디지털 헬스케어 확대로 새롭게 등장하는 의료행위에 대한 근본적인 재고가 필요한 시점”이라고 덧붙였다.

?? , .

' ' .

(AI) ' ' .

.

.

.

, .

, . 'PA()' .

27 .

.

,

. .

.

.

.

.