응급실 표류 사고를 비롯해 소아응급의료 대란 등이 끊이질 않는 대한민국 필수·응급의료 붕괴 위기 속에서 국가응급의료통계가 구축된 지 20년이 됐다.

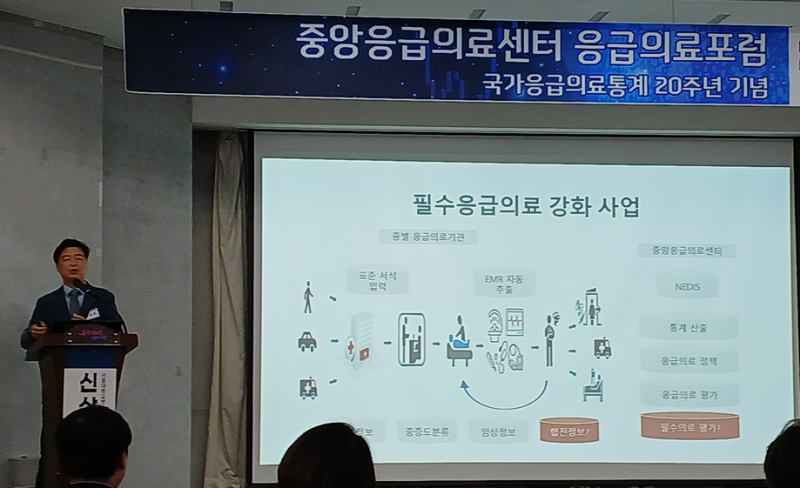

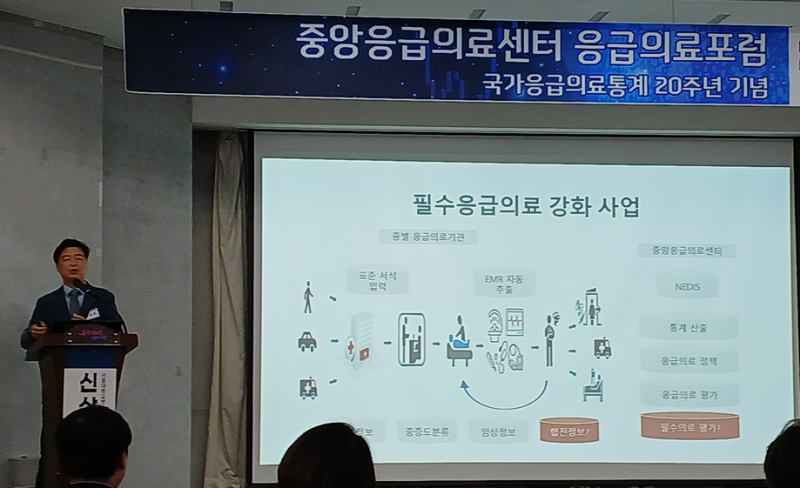

이에 응급의료통계를 국가적 화두인 필수·응급의료 강화를 위한 수단으로 활용, 실시간 진료정보망을 구축하는 게 중앙응급의료센터의 새로운 과제로 제시됐다.

9일 오후 서울시청 후생동에서 열린 ‘국가응급의료통계 20주년 기념 중앙응급의료센터 응급의료포럼’에서 신상도 서울대병원 응급의학과 교수는 기조강연을 통해 이 같은 주장을 펼쳤다.

신 교수는 “현재 정부와 정치권, 의료계, 시민사회 모두의 시선이 쏠려 있는 필수의료 살리기라는 큰 과제를 위해 중앙응급의료센터도 총대를 메야 한다”고 독려했다.

그는 필수·응급의료 발전을 위해 필요한 중요 처방책으로 ‘실시간 필수·응급의료 진료정보망’ 구축을 꼽았다.

신 교수 주장은 중앙응급의료센터가 권역 내 협진이 유기적으로 이뤄지도록 정보망을 만들고 이를 평가관리하는 역할을 수행하는 게 골자인데, 핵심은 협진을 위해 ‘협진정보’가 있어야 한다는 것이다.

“응급의료기관 협진 하려면 협진 정보 필수, 소방청·건보공단 자료도 공유 필요”

응급의료기관 현장에서 환자를 받으면 표준서식 입력 및 EMR 자동추출을 통해 행정정보, 중증도분류, 임상정보 등이 들어오는데, 이 때 공유되는 정보에 협진정보를 추가해야 한다는 게 신 교수 주장이다.

응급의료기관 현장에서 환자를 받으면 표준서식 입력 및 EMR 자동추출을 통해 행정정보, 중증도분류, 임상정보 등이 들어오는데, 이 때 공유되는 정보에 협진정보를 추가해야 한다는 게 신 교수 주장이다.

그는 “현장에서는 대체 누가 협진하는지 알 수가 없고, 환자가 무엇을 먹어 이런 상태인 것인지, 누가 간호했고 무슨 약을 먹고 있었는지 등의 정보를 전혀 모른다”며 “진료 지원을 위해서는 환자에게 붙어 진료하는 의료진에게 정보가 신속히 전송되는 게 핵심”이라고 설명했다.

이어 “임상적 불확실성이 큰 상황에서 정리하고, 차트에서 환자 정보를 알기 위해 윈도우를 열어가며 접근하는 방식은 2~3년 안에 소멸할 것”이라고 전망했다.

신 교수는 데이터 공유 범위를 넓혀 소방청의 구급서비스 자료는 물론 국민건강보험공단의 과거 기록도 응급실에서 활용하는 환경을 만들 수 있다고 봤다.

신 교수는 “이제는 정보를 나눠 써야 하는 시대다. 응급실을 거쳐 필수진료과와도 정보를 공유할 수 있게 해야 한다”며 “최첨단 사회에서 응급의료가 가장 암흑기에 놓여 있다. 응급의료기금을 확보해서 협진체계를 잘 구축했으면 좋겠다”고 덧붙였다.

?? 20 .

, .

9 ‘ 20 ’ .

“ , , ” .

‘ ’ .

, '' .

“ , ”

EMR , , , .

EMR , , , .

“ , , ” “ ” .

“ , 2~3 ” .

.

“ . ” “ . ” .