최일선 진료현장을 지키고 있는 응급실 의료진 수난이 여전한 것으로 나타났다. 응급실 의료진의 고충은 최근 중앙응급의료센터가 실시한 조사결과에서 여실히 확인된다.

중앙응급의료센터(센터장 김성중)는 최근 응급의료 종사자 375명을 대상으로 ‘응급의료 인식 및 인지도 조사’를 실시했다.

그동안 응급실 의료진 폭행 등에 관한 조사결과는 많았지만 올해 응급의료 현장 종사자들이 직접 얘기하는 실상이 공개된 것은 이번이 처음이다.

조사결과 무려 응답자의 88.8%가 ‘응급실 폭언, 폭행 사고를 경험한 적이 있다’고 답했다. 응급의료 종사자 10명 중 9명은 위협적인 상황을 겪었다는 얘기다.

성별로는 여성(90.1%), 연령별로는 30대(93.4%), 지역별로는 강원‧제주(92.7%), 종별로는 지역응급의료기관(90.7%), 직종별로는 의사‧간호사(91.4%)에서 상대적으로 많았다.

젊은 여성 종사자일수록, 대형병원 응급실 보다는 중소병원 응급실일수록, 환자 진료에 직접 관여하는 의사와 간호사일수록 폭언, 폭행 상황에 노출되는 빈도가 잦았다.

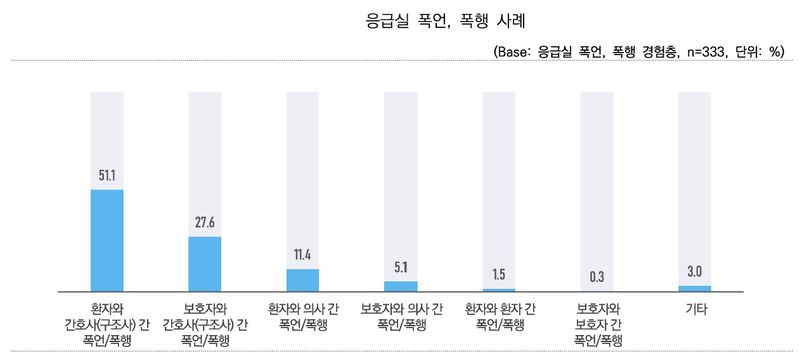

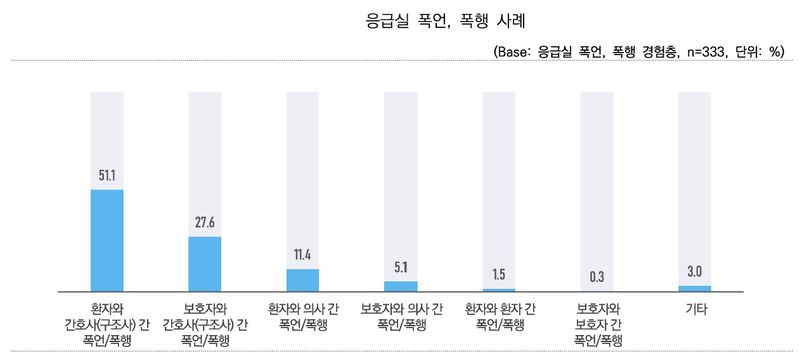

실제 응급실 폭언, 폭행 사례는 ‘환자와 간호사’ 사이에서 발생한 경우가 절반 이상인 51.1%를 차지했다. ‘환자와 의사’ 간 폭언‧폭행도 11.4%나 됐다.

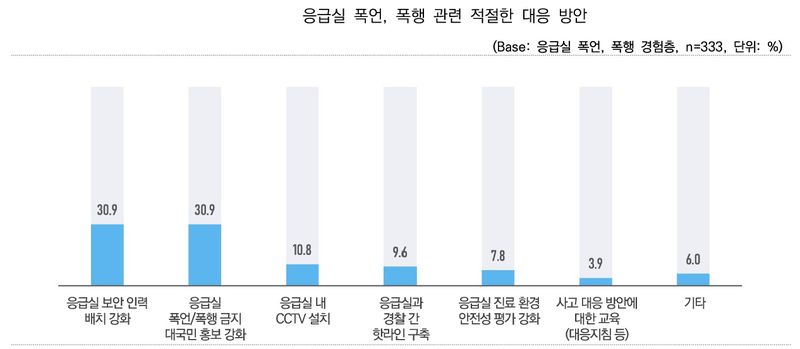

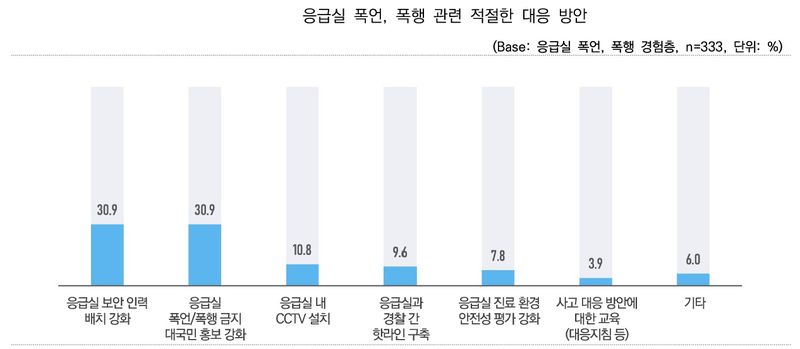

응급의료 종사자들은 ‘응급실 폭언, 폭행에 적절한 대응 방안’을 묻는 질문에 ‘응급실 보안인력 배치 강화’와 ‘대국민 홍보 강화’를 최우선 과제로 꼽았다.

이 외에도 ‘응급실 CCTV 설치’(10.8%), ‘경찰 간 핫라인 구축’(9.6%), ‘응급실 진료환경 안정성 평가 강화’(7.8%) 등을 필요한 방안으로 제안했다.

주목할 점은 ‘강력한 법적 조치’, ‘직접적 처벌’, ‘법률 강화’ 등 피의자 처벌 필요성에 대해서는 응답자 대부분이 회의적인 반응을 보였다는 사실이다.

젊은 여성의료인 피해 노출 ‘최다’

환자‧보호자, 순식간에 피의자 돌변

의료진, 폭행 당해도 대부분 신고 등 취하…‘존중 문화’ 절실

이는 의료진이 폭행이나 폭언을 당했더라도 실제 신고하는 경우가 드물고, 신고를 하더라도 당시 환자나 보호자의 사정을 감안해 취하하는 경우가 많기 때문이라는 분석이다.

병원 내 난동과 관련해 경찰에 신고를 하더라도 실제로 처벌에 이른 비율은 10%에 불과하다. 또한 신고 후 피의자의 요청으로 고소‧고발을 취하하는 경우가 70%에 달한다.

결국 응급의료 종사자들은 환자나 보호자의 폭언, 폭행과 관련해 ‘사후 처벌’ 보다는 ‘사전 예방’이 필요하다는 인식이 강한 것으로 풀이된다.

이러한 응급의료 종사자들 정서는 피의자 처벌 강화 실효성이 크지 않다는 학습효과에 기반한다.

실제 지난 2018년 환자가 휘두른 흉기에 숨진 故 임세원 강북삼성병원 정신건강의학과 교수 사건을 계기로 일명 ‘임세원법’이 제정됐지만 실효성 발휘하지 못하고 있는 실정이다.

임세원법은 의료인을 폭행해 상해에 이르게 하면 7년 이하의 징역 또는 최대 7000만원의 벌금에 처하고, 중상해의 경우 3년 이상 10년 이하의 징역으로 가중처벌하는 게 골자다.

의료인을 사망케 하는 경우에는 무기징역 또는 5년 이상의 징역에 처해진다.

여기에 2020년 4월부터는 100개 이상 병상을 갖춘 병원·정신병원 또는 종합병원을 개설할 경우 보안 전담인력을 1명 이상 배치하고, 비상경보 장치를 의무적으로 설치해야 한다.

하지만 이러한 법이나 제도 정비에도 불구하고 의료인 대상 범죄는 끊이질 않고 있다.

△2019년 대전 치과의사 골프채 피습사건 △2020년 서울 치과의사 흉기 피습사건 △2021년 경기도 양평 치과의사 폭행사건 등 흉악 범죄가 끊이질 않고 있다.

최근에는 경기도 용인의 한 종합병원 응급실에서 근무 중이던 의사가 70대 남성이 휘두른 낫에 목이 찔리는 사고가 발생해 충격을 던지기도 했다.

한 대학병원 응급의학과 교수는 “응급실 폭언, 폭행은 오래된 문제이지만 여전히 개선되지 않아 의료진이 힘들어 하고 있다”고 말했다.

이어 “응급환자 치료에 전념해야 할 응급실은 의료진과 환자를 위해 안전이 보장되는 공간으로 남아야 한다”고 덧붙였다.

<위 기사는 응급실 이용 문화 개선을 위해 중앙응급의료센터와 데일리메디가 공동으로 기획했음을 알립니다.>

????? . .

( ) 375 .

.

88.8% , . 10 9 .

(90.1%), 30(93.4%), (92.7%), (90.7%), (91.4%) .

, , , .

, 51.1% . 11.4% .

, .

CCTV (10.8%), (9.6%), (7.8%) .

, , .

,

,

, .

10% . 70% .

, .

.

2018 .

7 7000 , 3 10 .

5 .

2020 4 100 1 , .

.

2019 2020 2021 .

70 .

“ , ” .

“ ” .

< .>